近期,化能学院能源动力研究生传来佳音,3位研究生聚焦新能源领域关键问题,针对生物质燃料开发、氢能制备、碳排放策略优化等问题展开深入研究,分别发表高水平科研成果。

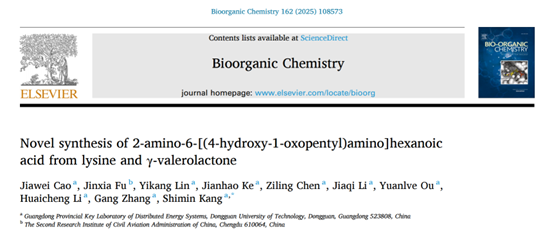

曹嘉伟:Novel synthesis of 2-amino-6-[(4-hydroxy-1-oxopentyl)amino]hexanoic acid from lysine and γ-valerolactone

2023级能源动力硕士研究生曹嘉伟以第一作者在国际知名期刊《Bioorganic Chemistry》(中科院1区)上发表题为"Novel synthesis of 2-amino-6-[(4-hydroxy-1-oxopentyl)amino]hexanoic acid from lysine and γ-valerolactone”学术论文,康世民副教授为通讯作者,东莞理工学院为第一完成单位。

研究团队通过一锅法酰胺化反应(100°C、无需高压),以可再生原料生物基赖氨酸与γ-戊内酯(GVL)为反应物,成功合成热稳定性优异(分解温度218°C)的4-羟基戊酸(4 HV)衍生物AHOAHA。该工艺能耗低,全程无催化剂或化学添加剂介入,副产物仅为甲醇,实现零化学废物排放;结合多目标优化策略,GVL的反应能效显著提升。研究成果不仅解决了4 HV易转化为GVL的稳定性难题,其可控释放特性还为生物燃料添加剂开发和绿色药物递送系统提供了新路径,推动生物质资源高值化利用的发展。

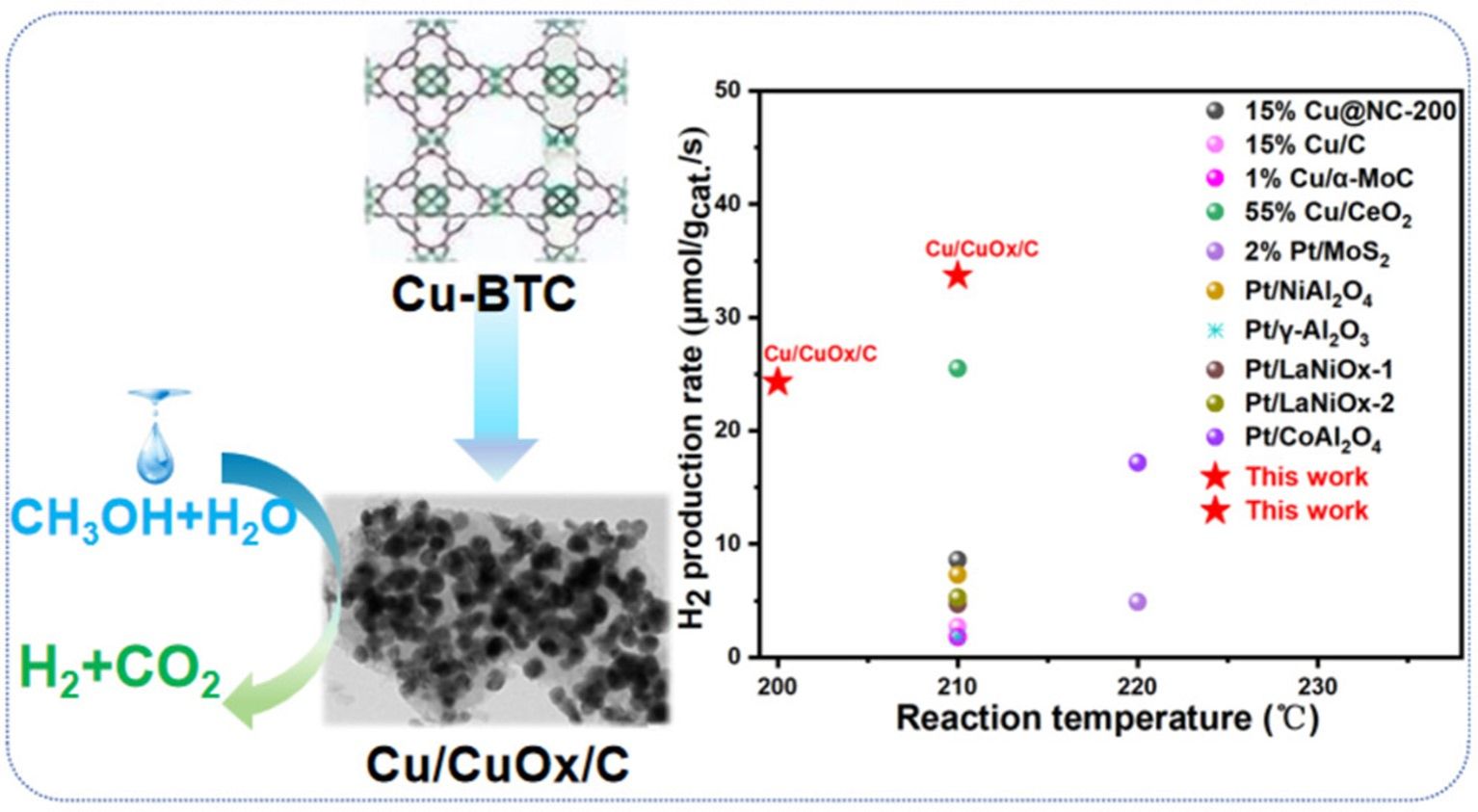

潘旭佳:Cu/CuOx Nanoparticles Encapsulated in Carbon as a Catalyst for Aqueous-Phase Reforming of Methanol

2023级能源动力硕士研究生潘旭佳以共同第一作者在国际知名期刊《ACS Applied Nano Materials》(中科院2区)上发表题为“Cu/CuOx Nanoparticles Encapsulated in Carbon as a Catalyst for Aqueous-Phase Reforming of Methanol”学术论文,徐勇军教授和姚锞子博士为共同通讯作者,东莞理工学院为第一完成单位。

研究团队通过设计并合成了一种将Cu/CuOx纳米颗粒封装在碳基质中的甲醇制氢催化剂(Cu/CuOx/C),其在210 °C时表现出33.7 μmol·gcat-1·s-1的优异产氢速率,明显优于多数同类催化剂。机理研究表明,Cu/CuOx/C催化剂优异的稳定性可归因于保护性碳涂层的存在,它增强了Cu/CuOx NPs与载体之间的相互作用,并抑制了铜纳米颗粒的聚集。通过XRD和ICP-OES分析对重复使用的催化剂进行了考察,结果表明Cu-CuOx/C催化剂的结构完整性得到了很大程度的保留。该研究为助力解决传统铜基催化剂中催化剂效率低、稳定性差的问题提供了开发高效、稳定的非贵金属催化剂新思路,对推动甲醇液相重整技术的工业化应用具有重要意义。

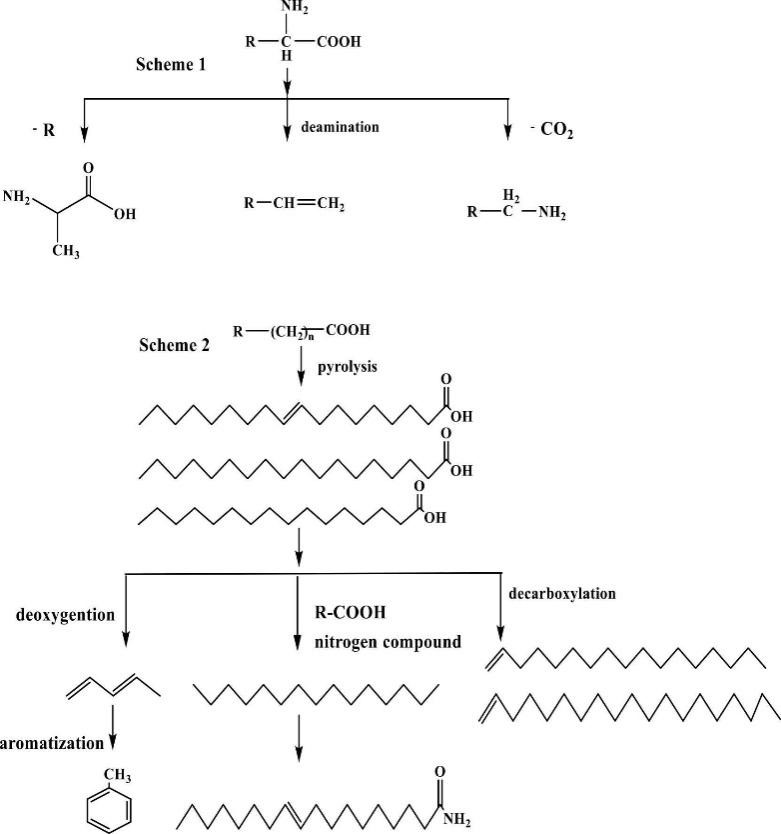

陈镇宇:Pyrolysis of oleaginous Coccomyxa subellipsoidea for bio-oil production: Mechanism and life cycle assessment

2023级能源动力硕士研究生陈镇宇以第一作者在《Journal of Analytical and Applied Pyrolysis》(中科院2区)上发表题为“Pyrolysis of oleaginous Coccomyxa subellipsoidea for bio-oil production: Mechanism and life cycle assessment”论文,郭晓娟副教授为通讯作者,东莞理工学院为第一完成单位。

研究团队以优质微藻 Coccomyxa subellipsoidea C-169 为研究对象,利用 TG-FTIR 与 Py-GC/MS 对其常规热解的动力学和反应机理进行分析,并通过涵盖从培养到生物燃料制备的生命周期评估(LCA),探讨其在工业规模下的环境影响及经济可行性。结果显示,C-169 在 30-110℃、180-240℃、240-340℃ 与 340-600℃ 失重率为 3.20-4.48%、8.61-9.60%、35.22-38.11% 和 31.65-34.42% ,总失重率约为 83%。热解活化能介于 199 kJ/mol 至 308 kJ。热解温度为 500℃ 时,油酸、棕榈酸与丙氨酸分别占 13 种产物的 46.93%、14.76% 和 12.21%,相较于 600℃ 和 700℃的热解温度,500℃ 更有利于集中产物与提升能效比。LCA表明,从培养到生物燃料制备,生产 1000 kg 生物油可净吸收约1968.40 kg CO₂ 当量温室气体,能效比达到 1.21。该研究为生物燃料利用和碳减排工作提供了更多技术支持和参考依据。

(图文来源:曹嘉伟、潘旭佳、陈镇宇;一审:谢尚芳,张博;二审:杨方;三审:张刚)